痹證是人體感受風、寒、濕邪的侵襲,使氣血運行不暢, 以致肢體關節肌肉疼痛、酸楚、麻木、屈伸不利或關節腫脹的 病證。

1.辨證要點痹證包括了現代醫學中的風濕性關節炎、 類風濕關節炎、骨關節炎、痛風以及其他疾病所引起的關節酸 痛腫脹等病變。

風濕性關節炎:表現為游走性的多關節炎,常由一個關節 轉移到另一個關節。局部表現為關節紅腫熱痛,亦可只限于 一、兩個關節,無紅、熱等證。

類風濕關節炎:一般起病緩慢。大部患者初起先有乏力, 疲勞,體重減輕,手足發麻。然后關節疼痛、僵硬,皮色潮紅,按之溫熱,關節腫大漸漸顯著,日久腿脛肌肉萎縮。全身 伴有低熱,食欲不振,脈數。反復發作后,進入慢性過程,引 起關節畸形、僵硬不靈活,而成殘廢。最常累及的關節為手 指、掌、踝、腕、膝等部,且以小關節為主常對稱發作。

骨關節炎:多發生在40歲以上,以膝關節等負重著力的 關節為主,起病緩慢,初起僅覺關節酸痛,活動不便,休息后 癥狀消失,勞累后常反復發作,重者關節腫脹,有摩擦音。

根據病灶部位與臨床癥狀痹證分風痹、濕痹、寒痹、熱痹 四型。

風痹:多游走性關節酸痛,但不紅腫,并兼有畏寒發熱,

脈象滑數,舌苔黃糙等。

濕痹:以疼痛固定于某一關節為主,肢體沉重,浮腫或麻 木,舌苔白膩,脈濡軟。

寒痹:以疼痛劇烈,遇寒更甚,得暖則緩,舌苔薄白脈弦 緊等為主癥。

熱痹:以關節局部紅腫熱痛,疼痛拒按,肌膚灼熱為主,

常伴有身熱、口干、便秘,舌苔黃膩脈象滑數等熱實證。

痹證因體質不同、勞動強弱、病程長短、發病季節等因丨 素,個體差異很大。以上四型是從中醫病因學說來區分,可歸丨 納為四句要訣:“痹因濕為先,風寒兩相兼,陽盛化痹熱,久 病痰瘀添”。

2治療方法

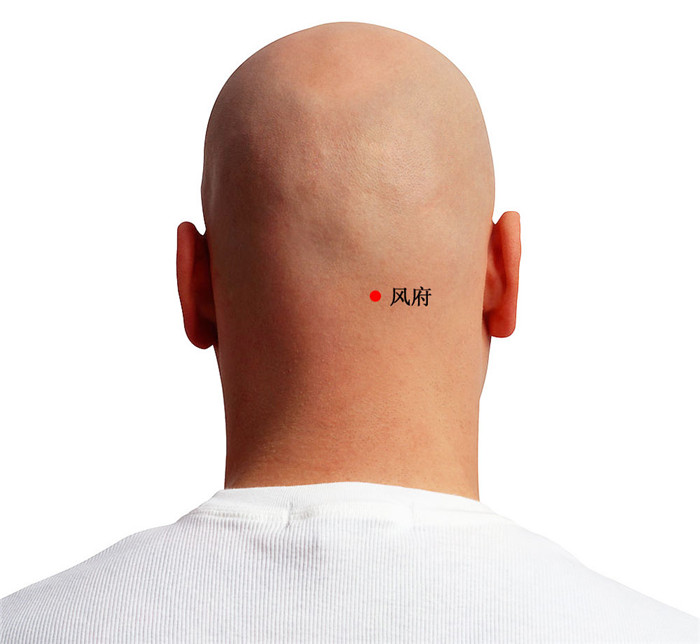

邦克TDP灸療貼貼于風池、風府穴、同時配合大椎針后加拔火罐10分鐘、

3.進一步增強療效

專業人士增加以下穴位

濕痹:外關透內關,手三里雙(瀉),足三里透陰陵泉,章 三陰交透懸鐘。

寒痹:風池透風府,大椎針后加拔罐10分鐘、陽陵泉施行熱補手法或溫針

4穴位圖

5注意事項

不要吃富含嘌呤類物質的食物:

以免誘發痛風。富含嘌呤的食物有:各種動物內臟、肉類湯汁、各種肉食、骨髓、海魚(特別是風尾魚、沙丁魚等)、蝦、蟹、海菜;各種豆類(特別是豌豆)、花生米、菠菜、菜花、蘑菇、糙米、粗面粉、全麥片等均應禁止食用。

控制蛋白質及脂肪的攝入:

積極地控制脂肪和蛋白質的攝入,對于預防發作,有著積極地意義。患者的飲食應以清淡的堿性素食為主,可以多吃一些含嘌吟較低的奶類和蛋類。痛風患者的蛋白質攝入量應限制在每公斤體重每日0.8~1.0克以下。脂肪的攝入量應控制在每日60克以下,禁止吃動物油。

3多飲水和忌辛燥刺激食物:

在平時應注意多喝水,不要等渴了再喝,這樣有利于尿酸的排出。因為煙、酒、濃茶、咖啡、辣椒等食品可以誘發或加重,應禁止食用。